![]()

|

Waterloo > |

.

Récit de la Bataille (suite) |

||||

|

||||

|

|

|

|||

Installé

sur la hauteur de Rossomme, Napoléon a devant lui ce qui sera le

champ de bataille, mais il s'en fait une image fausse. Le temps

est encore brumeux, et le relief et la végétation lui cachent la

physionomie réelle du terrain. Pour beaucoup, le "coup d'œil"

est une qualité essentielle d'un général. Ce 18 juin, Napoléon n'a

pas eu le "coup d'œil".

La description qu'il fera du terrain dans le bulletin dicté

le 20 le confirme. Baudus, un aide de camp de Soult,

décrira Napoléon "dans

une espèce d'apathie assez semblable à celle qu'on avait eu à lui

reprocher le jour de la bataille de la Moscowa ".

Mais Lachouque n'ose pas aller plus loin.

Pourtant, le bulletin de l'Empereur écrit le 20 montre que lui aussi

ignore ce que cache le bois d'Hougoumont. Et les lettres écrites

peu après par Jérôme et par Foy,

les deux généraux de division qui mènent les attaques contre la

position, montrent qu'eux non plus n'étaient pas conscients -même

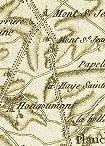

après la bataille- de ce que recelait le bois. Au centre, la chaussée de Bruxelles s'enfonce

dans un bosquet d'arbres d'où dépassent, à gauche, quelques toits.

Napoléon croit qu'il s'agit de la ferme de Mont-Saint-Jean, qu'une

erreur sur la carte place d'ailleurs du côté gauche de la route.

Et le village de Mont-Saint-Jean n'est pas derrière la crête, comme

le croit l'Empereur, mais mille mètres plus loin. Un paysan de l'endroit

qu'on a réquisitionné comme guide, le cabaretier Decoster, qu'on

a dû lier sur un cheval, aurait pu sans doute éclairer Napoléon.

A la lecture de l'ordre dicté par Napoléon, et à la lecture du bulletin

rédigé à Laon, il est manifeste qu'il ne l'a pas fait. Napoléon

ne comprendra le terrain que quand il lira à Sainte-Hélène les relations

anglaises. En 1816, le général commandant le génie de l'armée écrira

encore que le centre de l'armée anglaise était "fortifié

par le village de Mont-Saint-Jean au nœud des routes de Charleroi

et de Nivelles à Bruxelles". Ce que Napoléon prend pour la ferme de Mont-Saint-Jean

est la ferme de la Haie-Sainte, occupée par le 2e bataillon léger

de la King's German Legion, et sommairement mise en état de défense.

Le général Haxo revient rendre compte de

sa reconnaissance, et dit qu'il n a pas aperçu de trace de fortification.

Haxo n'a pas bien regardé. Il y a un abattis et une barricade jetés

en travers de la route, à la hauteur de la Haie-Sainte, et le château

et la ferme de Hougoumont sont bel et bien fortifiés. Mais il n'était

pas allé voir ce qu'il y avait derrière le bois d'Hougoumont. Il

ne serait d'ailleurs probablement pas revenu. L'armée française prend position : le 1er

corps à droite de la route, depuis celle-ci jusque vers la Papelotte,

le 2e corps de l'autre côté de la route, la division

Jérôme à la gauche, touchant au bois de Hougoumont. Le 6e corps est placé en réserve, derrière

la droite du 1er corps. C'est la place que lui donne Napoléon dans

le bulletin, ainsi que la plupart des témoins. Dans la dictée de

1818, Napoléon le place plus au centre, à droite de la chaussée

de Bruxelles, et dans la dictée de 1820, à gauche de cette route.

Ce déplacement n'est pas dû à une mémoire défaillante, mais à une

volonté de la part de Napoléon de masquer ses fautes les plus importantes. A

onze heures, Napoléon dicte un ordre pour la bataille. Un des aides

de camp de Ney, le commandant Levavasseur,

a raconté la scène : Un

peu avant midi, l'Empereur dicte l'ordre que

Soult écrit sur son calepin, puis le major-général déchire la

feuille et la donne au maréchal Ney,

qui, avant de me la remettre pour la communiquer aux généraux en

chef, écrit en marge au crayon : "Le comte d'Erlon comprendra

que c'est lui qui doit commencer l'attaque. " L'ordre

dicté par Napoléon était le suivant : "Une fois que l’armée sera rangée en bataille, à peu près à 1 h.

après-midi, au moment où l’Empereur en donnera l’ordre au Maréchal

Ney, l’attaque commencera pour s’emparer du

village de Mont-Saint-Jean, où est l’intersection des routes. A

cet effet, les batteries de 12 du 2e corps et du 6e se réuniront

à celle du 1er corps. Ces 24 bouches à feu tireront sur les troupes

du Mont-Saint-Jean, et le Comte d’Erlon commencera l’attaque, en

portant en avant sa division de gauche et la soutenant, selon les

circonstances par les divisions du 1er corps. Le 2e corps s’avancera à mesure pour garder la hauteur du comte d’Erlon.

Les compagnies de sapeurs du premier corps seront prêtes pour se

barricader sur le champ à Mont-Saint-Jean. On

voit que pour l'Empereur, ce qu'il a devant lui, c'est le village

de Mont-Saint-Jean. La portée des pièces de 24, d'ailleurs, ne permettrait

pas d'atteindre le hameau à l'endroit où il se trouve réellement.

C'est donc que Napoléon croit que le village se trouve derrière

la crète. C'est aussi pour cette raison qu'il ordonne aux sapeurs

d'être prêts à se barricader sur-le-champ, ordre qui n'aurait pas

de sens si l'objectif était encore un kilomètre plus loin, avec

une armée anglaise à traverser ! Le

commandant Levavasseur s'élance pour porter l'ordre : Je pars par la gauche, au galop, et j'atteins d'abord le prince Jérôme,

dont les troupes occupent en masse un vallon, en arrière d'un petit

bois. Les

mots griffonnés par Ney étaient les suivants

: Le Comte d'Erlon comprendra que c'est par la gauche que l'attaque commencera,

au lieu de la droite. Communiquer cette nouvelle disposition au

Général en chef Reille. Ney

n'avait voulu que préciser l'ordre de Napoléon, il y a porté de

la confusion. D'après Reille et Levavasseur,

c'était la gauche du 1er corps, au centre de la première ligne,

qui était visée. Certains historiens, par contre, ont à tort interprété

ces mots comme voulant dire que c'était la gauche de l'armée, donc

la division Jérôme qui devait commencer

l'attaque. Il n'est donc pas étonnant que Jérôme

ait pu, lui aussi, mal interpréter l'ordre. Car il écrira, le 15

juillet :

"A midi un quart,

je reçus l’ordre de commencer l’attaque ; je marchai sur le bois

que j’occupai à moitié après une vive résistance, tuant et perdant

beaucoup de monde ; à deux heures j’étais entièrement maître du

bois, et la bataille était engagée sur toute la ligne"

Pourtant

l'ordre que lui porte Levavasseur dit bien que l'attaque commence

sur Mont-Saint-Jean. Et Reille, qui commande

le 2e corps, dira que Jérôme a outrepassé

les ordres. L'hypothèse d'une méprise de la part de Jérôme, due à la formulation imprécise de Ney, n'est pas à écarter. |

||||

|

||||

|

La façon dont les attaques contre Hougoumont

ont été menées a toujours été un sujet d'étonnement pour tous les

militaires qui ont étudié la bataille. La seule explication plausible

est que Napoléon et ses généraux ne savaient pas ce que cachait

le bois d'Hougoumont. Ceci est confirmé par tous les récits écrits

après la bataille par les combattants français. Aucun, pas même

Foy et Jérôme n'ont

connaissance de ce qui s'est réellement passé dans ce bois où ils

envoyaient leurs troupes par petits paquets. Ce n'est qu'au cours

des combats qu'ils apprennent qu'il y a "des maisons, un village".

Mais aucun d'eux n'a conscience de la configuration réelle de l'ensemble,

un château et une ferme dont les bâtiments forment un rectangle

fortifié : "faillite de la liaison et des transmissions".

Quatre compagnies de Guards anglais occupent le château qu'ils ont

mis en état de défense pendant la nuit, un bataillon de Nassau et

deux compagnies hanovriennes occupent le bois et les abords. En 1816, le bois d'Hougoumont fut rasé,

et plus personne n'imagina

que Napoléon avait pu ne pas voir un obstacle qui n'était devenu

visible qu'un an après la bataille ! Dans ses Mémoires dictés à Ste Hélène, Napoléon

écrit qu'avant de donner le signal à la grande batterie, il aperçut

dans la direction de Saint-Lambert "un

nuage qui lui parut être des troupes". Ignorant s'il s'agissait

de Grouchy ou d'un corps prussien, il

aurait envoyé dans cette direction les divisions de cavalerie légère

de Domon et de Subervie. Un quart d'heure plus tard, un hussard

prussien fait prisonnier lui aurait été amené. Mais toute cette histoire est-elle vraie

? Sans même s'arrêter au fait que le temps brumeux ne permettait

pas de voir bien loin, et que des troupes sur un terrain détrempé

ne produisent pas de nuage, il semble que Domon, Subervie et le

6e corps n'aient pas fait mouvement à ce moment là. Est-ce bien à ce moment là que Napoléon

dicte à Grouchy la lettre que celui-ci

ne recevra qu'à sept heures, et qui contiendrait ce post-scriptum

: "Une lettre qui vient d'être interceptée porte que le général

Bülow doit attaquer notre flanc droit. Nous croyons apercevoir

ce corps sur les hauteurs de Saint-Lambert. Ainsi ne perdez pas

un instant pour vous rapprocher de nous et nous joindre, et pour

écraser Bülow que vous prendrez en flagrant

délit." Cette lettre ne se trouve pas dans le registre

du major-général, et plusieurs indices donnent à

penser que celle qui est connue a pu être "arrangée". La grande batterie "Je

ferai jouer ma nombreuse artillerie, avait dit l'Empereur. En

effet, une concentration de canons, qui devait originairement être

composée de 24 pièces de 12, fut augmentée par les batteries divisionnaires

pour arriver à constituer "la grande batterie", dont Napoléon

porte le chiffre à 80 pièces. Elle fut disposée sur une arête devant

la Belle-Alliance, à droite de la chaussée. La grande batterie ouvrit

le feu vers une heure pour préparer l'attaque du 1er corps. Mais

ce feu d'artillerie, qui ne pouvait se faire que par approximation

contre des troupes dissimulées à la vue, sur un terrain détrempé

où les boulets ne ricochaient pas, n'eut pas les effets qu'en attendait

Napoléon. Attaque

du 1er corps. Conformément

à l'ordre dicté à onze heures, Ney et le

comte d'Erlon lancent l'attaque contre les positions anglaises. Les

quatre divisions du premier corps d'armée sont rangées selon un

dispositif inhabituel, qui n'est pas prévu par le règlement : les

bataillons déployés alignés les uns derrière les autres formant

des masses compactes. Ce dispositif ne permet pas aux troupes de

prendre une formation défensive en cas d'attaque de la cavalerie.

Napoléon, dans ses dictées, n'a jamais critiqué la disposition adoptée.

C'est Jomini qui le premier y voit une des causes du désastre. Et

puisque faute il y avait, il convenait de trouver un responsable,

un coupable : Ney ou d'Erlon, (puisqu'il

était impossible d'imaginer que Napoléon ait pu commettre une telle

faute), lequel des deux pouvait avoir été assez inepte pour ordonner

une telle formation "macédonienne" ? Pourtant, vu la latitude

que laissait Napoléon à ses subordonnés, il y a tout lieu de croire

que c'est lui même qui a ordonné cette formation. Bugeaud d'ailleurs

écrira en 1833 au maréchal Soult :

Il est bien surprenant que Napoléon ait plusieurs fois commandé

lui-même cette ordonnance de combat, qui ne vaut même rien comme

manœuvre préparatoire, car on ne peut qu'avec de grandes difficultés

se former sur l'un des côtés du carré. La 1ere division attaque la ferme de la

Haie-Sainte, les 2e et 3e traversent le vallon et avancent avec

difficulté dans les terres détrempées. Au moment où les troupes

s'apprêtent à franchir le chemin, elles sont assaillies à la baïonnette

par l'infanterie de Picton, puis par la cavalerie lourde britannique.

Celle-ci taille dans les colonnes françaises, qui ne forment plus

qu'un troupeau désorganisé, et sur sa lancée, traverse le vallon

et vient jeter le désordre dans les pièces de la grande batterie.

Mais une brigade des cuirassiers de Milhaud, et le 4e régiment de

lanciers anéantissent pratiquement les dragons britanniques, dont

les débris sont recueillis par la cavalerie de Vandeleur. Pendant ce temps, à gauche de la route,

une brigade de cuirassiers, chargée par Ney

de nettoyer les abords de la Haie-Sainte, se fait ramener par la

brigade des Guards à cheval de Somerset. L'échec de l'attaque du 1er corps est complet.

Les Alliés ont fait 3000 prisonniers, mis hors combat une quinzaine

de pièces d'artillerie et pris deux aigles. Les 2e et 3e divisions sont absolument désorganisées.

La 1re et la 4e vont poursuivre, pendant des heures, un combat d'escarmouches

contre la ligne anglaise, en portant leurs efforts sur la ferme

de la Haie-Sainte d'une part, et sur le hameau de Smohain de l'autre,

tandis que de furieux combats se livrent autour du château d'Hougoumont.

Afin de soustraire ses troupes au feu de

l'artillerie française, Wellington les fait reculer de quelques

pas. Ney, voyant ce mouvement de repli, pense

que les Alliés entament la retraite. Il lance sur eux les cuirassiers

de Milhaud. Ceux-ci sont suivis par la cavalerie légère

de la Garde. Les cuirassiers escaladent le plateau, ce qu'on appelle

le "Mont-Saint-Jean". Le centre droit allié, objet de

cette attaque, s'est disposé en carrés. Les artilleurs anglais,

placés en avant, tirent une dernière décharge, puis courent se réfugier

dans les carrés. Les canons anglais sont aux mains des Français,

inutiles trophées, puisque les Français ne songent ni à les enclouer,

ni à les emporter. A plusieurs reprises, les cuirassiers vont

s'attaquer aux carrés, en vain. Napoléon estime le mouvement prématuré,

mais il le fait soutenir par le corps de cavalerie de Kellermann. Les grenadiers à cheval et les dragons de

la garde, du général Guyot suivent le mouvement : Napoléon n'a plus

de réserve de cavalerie. Pendant des heures ont lieu sur le plateau

des charges insensées, car elles ne sont pas combinées avec l'artillerie

et l'infanterie. Pendant qu'ont lieu ces grandes charges,

la Haie-Sainte finit

par être emportée. Les Français peuvent alors s'approcher encore

davantage de la ligne anglaise et harceler par un feu de tirailleurs

les troupes qui se trouvent en face d'eux Le 27th Enniskillen regiment of foot, exposé

au feu des tirailleurs et d'une batterie d'artillerie à cheval,

perd plus de la moitié de son effectif. C'est, pour Wellington,

le moment le plus critique de la bataille. Le centre de son armée

est à découvert. Il suffirait d'une dernière poussée des Français

pour percer la ligne, et remporter la victoire. Mais les troupes

françaises sont épuisées, à bout de forces. Et Napoléon, à cause

de la disposition du terrain, ne se rend pas compte de l'état exact

de la situation. D'ailleurs, son attention est attirée ailleurs. A quatre heure et demie, des coups de feu

et d'artillerie se font entendre sur la droite. D'après l'ensemble

des témoignages, Napoléon ignore s'il s'agit de

Grouchy ou de Blücher. Mais il ne tarde pas à être renseigné.

Ce sont les Prussiens qui le prennent en flanc. Ceux-ci ont marché

depuis Wavre, par d'affreux chemins étroits, encaissés, défoncés

par la boue. Ils sont stupéfaits de ne trouver aucune opposition

dans leur marche. Ils débouchent sur le champ de bataille sans avoir

vu un seul Français, alors que le plus petit peloton aurait pu retarder

une armée dans les défilés de la Lasne. Aucune force française dans

le bois de Paris, ni même au-delà. Domon Subervie, Lobau n'ont pas

exécuté les ordres de Napoléon. Mais les ont-ils reçus ? Et ces

ordres ont-ils réellement été donnés ? Ne serait-ce qu'à quatre heures et demie

que Napoléon aurait envoyé l'ordre à Grouchy

de marcher sur Saint-Lambert et d'attaquer

Bülow ? Grouchy a reçu l'ordre, mais

à sept heures seulement.... Combien de temps aurait-il fallu à un

officier pour joindre Grouchy ? C'est

Napoléon lui-même qui nous donne la réponse : deux heures ! En sortant du bois de Paris, les Prussiens

forment leur ligne parallèlement à la chaussée de Bruxelles et l'étendent

vers la droite, en vue de joindre la gauche de Wellington, et vers

la gauche, dans la direction du village de Plancenoit, afin de prendre

l'armée française à revers et de lui couper sa retraite. Napoléon dirige vers eux le 6e corps et

la Jeune Garde. Malgré leur infériorité numérique, les Français

parviennent à contenir Bülow. A l'extrême

droite, les troupes de la division Durutte redoublent d'efforts

pour empêcher la jonction des Prussiens et de la gauche alliée,

et ils s'emparent du hameau de Smohain. Mais pour Blücher, l'objectif est atteint

: donner de l'air à l'armée de Wellington, qui résiste jusqu'à la

limite aux furieuses attaques de Ney. Un peu avant sept heures, on aperçoit à

la droite de la première ligne française, dans la direction d'Ohain,

un feu d'artillerie et de mousqueterie. Est-ce Grouchy

qui prend les Alliés à revers ? Napoléon fait annoncer l'heureuse

nouvelle aux troupes sur toute la ligne, afin de stimuler leur ardeur.

Mais ce n'est pas Grouchy. C'est le corps

de Ziethen qui, parti de Bierges à 2 heures, était arrivé vers 6

heures en vue du champ de bataille. Sur les instances pressantes

du général Müffling, attaché prussien auprès de Wellington, le 1er

corps, au lieu d'aller rallier le corps de Bülow,

va renforcer la gauche anglaise à Smohain et la Papelotte. Ces nouvelles

forces prussiennes se joignent à l'armée de Wellington à l'angle

de jonction des deux lignes françaises. Napoléon jette alors ses dernières réserves

dans la bataille : les bataillons de la Moyenne Garde s'avancent,

gravissent la pente du plateau, renversent une ligne de tirailleurs,

mais sont accueillis par le feu le plus terrible de mousqueterie

et de mitraille. Un des bataillons de la Garde voit se dresser devant

lui un mur rouge : ce sont les Guards de Maitland qui étaient couchés

à terre et qui, se dressant au commandement de Wellington, font

feu pratiquement à bout portant. Cette attaque trop faible n'est soutenue

ni par la cavalerie, ni par l'artillerie, ni par les débris des

1er et 2e corps épuisés. Arrêtée par les Guards britanniques, prise

en flanc par les Néerlandais de Chassé et par le 52nd light Infantry,

la Moyenne Garde chancelle, recule. A la vue de l'échec de cette

troupe réputée invincible, l'armée, dont le moral a été affecté

lorsqu'elle s'est rendue compte que l'arrivée annoncée de

Grouchy n'était qu'un leurre, se débande. Tous, infanterie,

artillerie, cavalerie confondues, se précipitent sur la route, dans

l'espoir d'échapper à l'étreinte des troupes anglaises et prussiennes. La brigade de cavalerie légère anglaise

Vivian, ramenée de la gauche au moment de l'arrivée de Ziethen,

est lâchée dans la plaine et sabre les fuyards. Wellington, conscient de ce que le moment

est venu de transformer une défensive acharnée en victoire retentissante,

sous peine de laisser le profit politique de la bataille à ses alliés

prussiens, donne l'ordre à son armée d'avancer. La Vieille Garde, qui n'a pas encore donné

et qui est formée en carrés le long de la chaussée, contient pendant

quelque temps l'avance alliée. Mais dans la panique générale, elle

ne peut pas changer la face des choses. Quelques moments de résistance,

sans doute ornés de gros mots plutôt que de phrases héroïques, seront

grossis outre mesure, et fourniront matière à tableaux consolateurs.

Entraînée elle-même par ce mouvement inexplicable, la Garde suit,

mais en ordre, la marche des fuyards. A Plancenoit, où la lutte s'est poursuivie

avec un acharnement extraordinaire, deux bataillons de la Vieille

Garde ont tenu le village jusqu'à la tombée du jour, permettant

le repli des débris de Lobau. Les Prussiens de Ziethen, qui débouchent

du chemin d'Ohain, ont repoussé les Français devant eux ; ils ont

comme objectif le cabaret de la Belle-Alliance, bien visible de

loin. C'est là que Blücher rencontrera Wellington en le saluant

en français : "Quelle

affaire !" Les deux commandants en chef conviennent que la poursuite

sera confiée aux Prussiens, les troupes anglaises étant dans un

état d'épuisement qui leur interdit tout effort supplémentaire. Les débris de l'armée française s'engouffrent

le long de la chaussée vers Charleroi. Dans la petite ville de Genappe,

le pont sur la Dyle, passage obligé, forme un défilé étroit qui

ne fait qu'accroître le désordre. L'arrivée des troupes prussiennes

chasse les fugitifs qui avaient pensé pouvoir y passer la nuit.

Napoléon manque être pris au moment où il monte dans sa berline.

Il n'a que le temps de s'échapper, la voiture et tout ce qu'elle

contient tombe aux mains des Prussiens. L'armée française n'est

plus qu'un troupeau en déroute. "Waterloo,

écrira le professeur Bernard, est

un tournant dans l'histoire de la tactique. Si

l'artillerie britannique joue un rôle capital à Waterloo, les feux

de l'infanterie alliée sont également meurtriers. L'une et l'autre

désagrègent les formations d'attaque adverses beaucoup trop massives

; elles annoncent les changements que devrait subir la tactique

devant la puissance accrue de l'armement. Pour longtemps, le feu

posté va disqualifier la méthode du choc. (...) Waterloo inaugure

ainsi une ère de la tactique qui va durer 124 ans, 1815-1939 : celle

de la primauté de la défense sur l'attaque. " Napoléon, en cherchant par ses écrits à

masquer sa responsabilité dans la défaite, a empêché les militaires

français de tirer de la défaite les enseignements qui s'imposaient.

En 1900, le colonel Foch (futur maréchal) écrira : "Les

lauriers de la victoire flottent à la pointe des baïonnettes ennemies.

C'est là qu'il faut aller les prendre, les conquérir par une lutte

corps à corps, si on les veut". (Des principes de la Guerre.) De 1914 à 1917, ignorant les leçons de Waterloo,

l'armée française attaquera "à la pointe des baïonnettes". Charles de Gaulle, prisonnier en Allemagne, écrira dans ses carnets, en 1916 : "quelle erreur d'avoir voulu faire la guerre au XXe siècle d'après les formes de Napoléon..." A quel prix ? [1]

Cité par Foy dans sa relation écrite

le 23 juin 1815. |

||||

![]()