![]()

|

Annuaire 1789-1815 > Armées > France > Garde |

.

Vélites de la Garde |

||||

|

||||

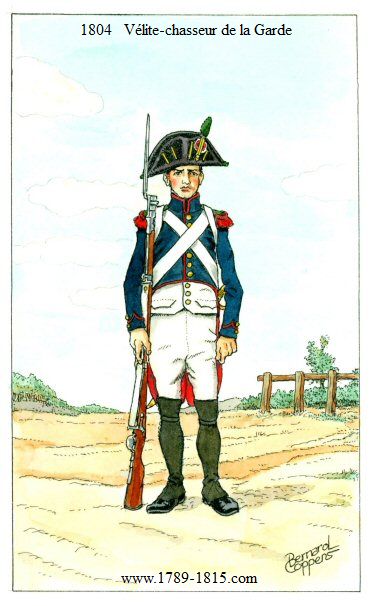

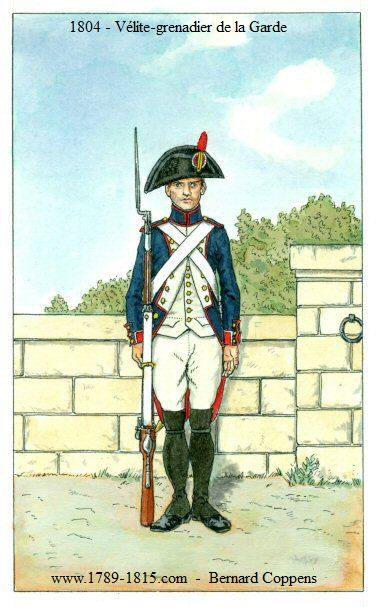

| Les vélites

de la garde furent créés par l'arrêté du

30 nivôse an XII (21 janvier 1804), intitulé « pour

la formation de deux corps de vélites faisant partie de la

Garde ». Chacun de ces corps devait être de

800 hommes au moins (soit un bataillon), et être attaché

l’un aux grenadiers à pied, et l’autre aux chasseurs à

pied. Pour cette raison la moitié des conscrits devait mesurer

au moins 5 pieds 4 pouces (1 m 733), et l'autre moitié, celle

destinée au corps des chasseurs à pied, 5 pieds 2 pouces. |

||||

Ils devaient

être composés de jeunes gens pris parmi les conscrits

de la réserve des ans IX à XII, soit qu'ils se soient

portés volontaires pour en faire partie, soit qu'ils aient

été désignés par les préfets

parmi les conscrits de la réserve. |

||||

A l'instigation

de son frère, qui était alors secrétaire général

de la préfecture du département de la Haute-Loire,

J.-B. Barrès demande et obtient son admission parmi les vélites. Arrivés

à Paris le 7 juillet 1804 (19 messidor an XII) les 25 aspirants

vélites du département de la Haute-Loire, parmi lesquels

se trouvait J.-B. Barrès, sont conduits à l’École

militaire pour y être incorporés dans la garde impériale.

Après être passés sous la toise, ils sont répartis

dans les vélites grenadiers ou dans les vélites chasseurs.

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||

Peu

de renseignements nous sont parvenus sur l'uniforme porté

par les vélites de la Garde. Nous avons vu la description

que donne Barrès du surtout qu'il reçut lors de son

incorporation dans le corps. C'était là un effet de

seconde tenue, et Barrès raconte que les vélites reçurent

leur uniforme de grande tenue à l'occasion du sacre de l'Empereur,

mais il n'en donne pas la description. On ne distingue pas, sur le dessin de Boisselier, de passepoil rouge sur les revers. J'ai néanmoins cru devoir rétablir ce détail sur mon dessin, pour la raison suivante: on sait que les vélites grenadiers et les vélites chasseurs furent réunis en 1805 en un éphémère régiment de vélites de la garde, lequel devint, en 1806, 2e régiment de fusiliers, rattaché au corps des grenadiers de la Garde, avant de devenir fusiliers-grenadiers. Or, la tenue de ce régiment, au début de son existence, nous est connue par un dessin de la suite d'Otto. Et ce fusilier-grenadier, logiquement un ancien vélite de la garde, porte un habit à revers blancs passepoilés de rouge. |

![]()